Noticias

Suelos vivos, Comunidades fuertes: un encuentro por la agroecología en Riobamba

17 julio, 2025

Paisajes de retención hídrica y eventos climáticos extremos

14 octubre, 2025La importancia de la ganadería extensiva regenerativa en el cuidado de los bosques

Vivimos día muy tensos como consecuencia de una serie de incendios que han asolado la Península Ibérica durante una de las olas de calor más intensas desde que se tienen registros históricos. En este contexto y ante el dolor de las perdidas humanas, materiales y ambientales, se disparan las discusiones, las opiniones encontradas y los debates sobre cómo se deberían gestionar los territorios. Se trata de un tema realmente complejo en un contexto de cambio climático, que no hace si no incrementar el riesgo de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos (sequía, olas de calor, trombas de agua, etc). Es por ello que debemos hacer un esfuerzo por comprender la dificultad de encontrar soluciones simples a problemas que no lo son. Pienso que las propuestas de solución a largo plazo, deben evitar posiciones maximalistas o de blanco o negro. No se trata de si, por ejemplo, el sotobosque o el manejo con ganadería son “buenos o malos”, si no más bien, de preguntarnos cómo vamos a gestionar lo que se decida plantear. A este respecto, crecen las voces que abogan por la no gestión -que también es una forma de gestión- presuponiendo un concepto bienintencionado pero idealizado de naturaleza prístina, en la que sobramos los humanos, con unos poderes casi mágicos para la regeneración natural.

Debemos recordar que el clima que ya podemos intuir y que se irá afianzando a lo largo de este siglo, va a hacer muy difícil que las masas boscosas que tenemos actualmente sean capaces de seguir adaptándose a un clima que está cambiando a una velocidad de vértigo. Desde principios de agosto vemos como rodales o extensiones más grandes de carballos (Quercus Pyrenaica), pasan por serias dificultades a la hora de resistir la sequía y tiran la hoja antes de la llegada del otoño. En otras zonas, especies de mayor requerimiento hídrico y menor temperatura como el haya (Fagus Sylvatica) sufren durante el estío. Muchas veces me pregunto si esta especie será capaz de resistir a este siglo en la península o nos tenemos que ir despidiendo de un árbol que nos acompaña desde hace miles de años.

Pero volviendo a esa idea de la naturaleza prístina y sin humanos, cabe recordar que la práctica totalidad del territorio ibérico (exceptuando zonas urbanas infraestructuras, etc) lo podemos considerar técnicamente como un agroecosistema. Es decir, un sistema natural modificado por el ser humano para la provisión de alimentos y otros bienes. No existen -salvo quizás algún pequeño reducto en alguna zona montañosa- bosques primarios en la península ibérica. Esto nos habla de ecosistemas que desde hace milenios han coevolucionado con los seres humanos -y antes con la megafauna, pero esto lo dejamos para otro episodio- en una relación de dependencia mutua. Necesitan del ser humano para su mantenimiento y su adecuado grado de conservación, a la vez que los humanos dependemos de ellos para poder vivir. Durante miles de años, nuestros antepasados aprendieron a gestionar los recursos naturales de manera sabia; dependían de un cuidado y de una gestión sostenible de los mismos, para su propia supervivencia. Tampoco podemos idealizar el pasado, ya que en muchas ocasiones, se cometieron auténticas barbaridades medioambientales -como arrasar 50.000 Ha de bosques en Cantabria para la construcción de barcos para la Armada a lo largo de los siglos XVII y XVIII-. En muchos lugares, especialmente en aquellos en los que la gestión de territorio se realizaba “en mano común” o a través del Comunal, se han dado casos de una gestión sostenible de los recursos de más de 1.000 años, como los sistemas de regadío del Levante. Solo hay que ver la diferencia de paisaje existente entre los bosques de Araba, donde aún se sigue gestionando una parte del territorio bajo la propiedad colectiva del Comunal, o el paisaje de monocultivo de pino de Gipuzkoa o Bizkaia, generado a través de los diferentes procesos de privatización del monte.

Los y las paisanas (las que hacen paisaje) fueron capaces de entender la importancia de construir paisajes diversos, diversificados, en mosaico, como una manera adecuada de gestionar el territorio, obtener los recursos que necesitaban para llevar una vida sencilla y garantizar que su descendencia, también podría disfrutar de los recursos que cuidaban. La ganadería por medio de diferentes précticas de pastoreo, fue siempre una herramienta fundamental no solo para la gestión de los diferentes agroecosistemas (pastos, cultivos extensivos, huertos, bosques), si no también en la reposición de la fertilidad de los suelos, de la que tanto dependían. La ganadería como encargada de cerrar los ciclos de nutrientes. En la mayor parte de los territorios, la disponibilidad de alimentos venía determinada por su capacidad de mantener una cabaña ganadera que aportaba los minerales y la microbiología que necesita el suelo. Estos animales, guiados por los seres humanos, ocupaban el nicho ecológico de la extinta megafauna a finales de la última glaciación. Estos herbívoros de gran porte, tenían la capacidad de tumbar arboles muertos, ramonear, desbrozar, abrir claros, etc., creando -con la ayuda de los fuegos ocasionados por los rayos- paisajes en mosaico. Nuestros ancestros aprendieron a interpretar e imitar esta funcionalidad y estructura del territorio, que buscaba la generación de espacios de abundacia y biodiversidad de fauna y flora. Ahora ya no eran los mamuts y bisontes quienes construían estos paisajes más abiertos y en mosaico, si no el ser humano con el hacha y el uso del pastoreo. Resulta muy interesante ver como esto es algo que todas las culturas del planeta han desarrollado en diferentes latitudes. La modernidad y la migración masiva a las ciudades en la segunda mitad del siglo XX, fue abandonando territorios y olvidando conocimientos ancestrales de gestión, mientras se llenaban los nuevos barrios de los extrarradios urbanos. Si te interesan estos temas, recomiendo la lectura de un libro muy apreciado por mí: “La casa de mi padre” de Jaime Izquierdo.

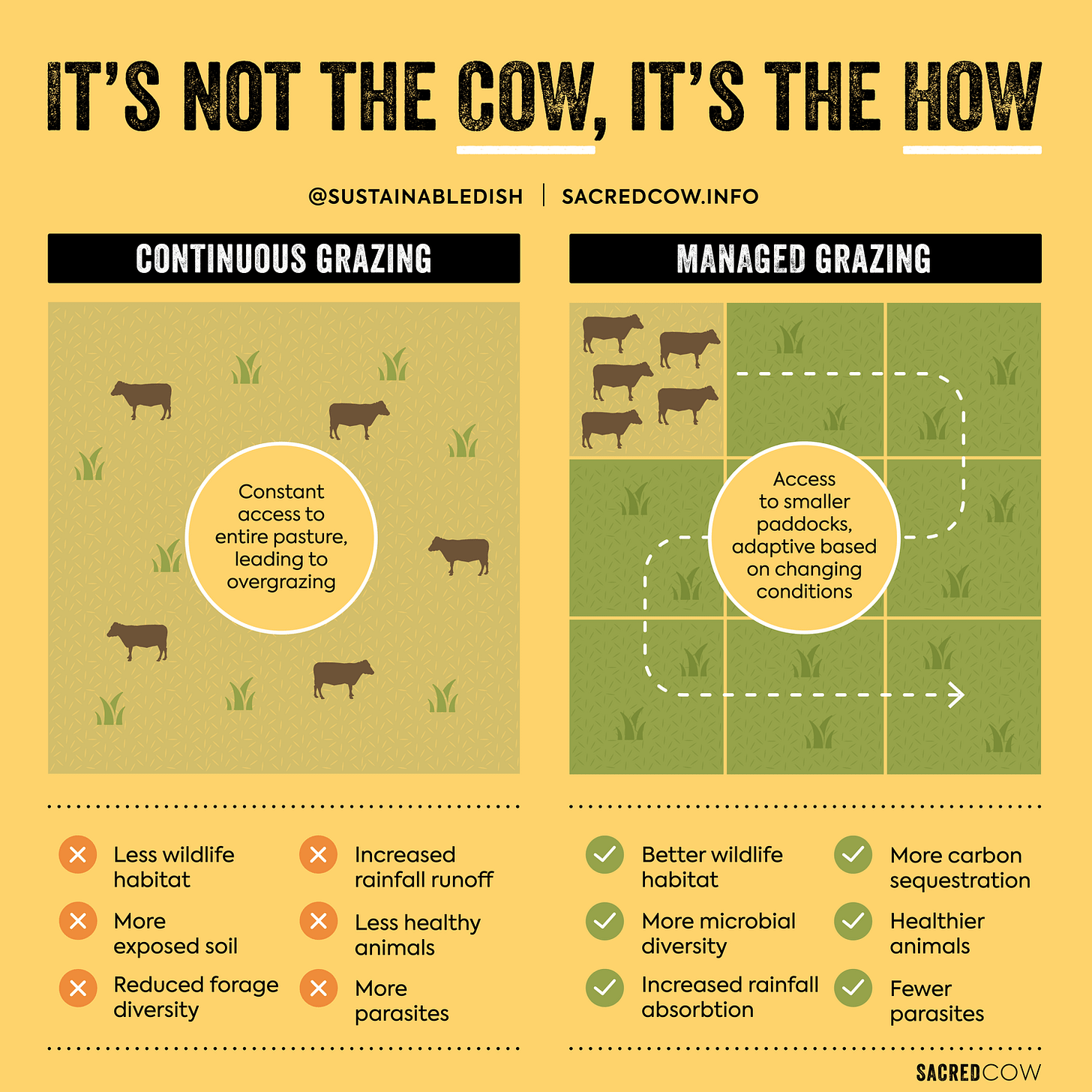

Estos días, dentro de este clima de crispación existente, hay quien aprovecha la ocasión para cargar contra la ganadería extensiva. La cual más que el problema, puede ser parte de la solución. En el mundo anglosajón utilizan la expresión “It’s not the cow, it’s the how”. Algo así como que el problema no es la vaca, si no cómo la manejas. Es cierto que hay casos y situaciones en los que un manejo en extensivo no es necesariamente garantía de que las cosas se están haciendo bien. “Echar la ganadería al monte” sin un control de las zonas pastoreadas, de la carga por hectárea o de zonas de exclusión, puede llegar a ser bastante perjudicial para los ecosistemas, especialmente cuando las densidades son altas y los tiempos de reposo son inexistentes.

Entre otros problemas, puede ocasionar:

- Sobrepastoreo

- Compactación del suelo

- Aumentar la erosión por escorrentía

- Reducir la biodiversidad

- Aumentar los parásitos

- Reducir la diversidad de los pastos

En cambio, cuando los animales son pastoreados o son manejados con criterios de ganadería regenerativa, regeneran los pastos que se encuentran degradados, mejoran la biodiversidad y aumentan el contenido de carbono de los suelos donde se desarrollan y mejoran la fertilidad. Este aumento de las reservas de C en el suelo generará poblaciones más grandes y diversas de microorganismos del suelo, lo que a su vez conduce a un mayor secuestro de C. Los pastos son uno de los sumideros de carbono más grandes del planeta, de manera que el pastoreo rotacional regenerativo puede ser una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático por su contribución a sostener ecosistemas con alta capacidad de fijar carbono.

El pastoreo rotacional regenerativo es uno de los sistemas más eficientes a la hora de usar los recursos naturales y gestionar el territorio. También es un sistema altamente sostenible y económicamente racional que aprovecha al máximo las zonas menos productivas, no aptas para el cultivo. No sólo provee servicios ecosistémicos asociados a la herbivoría que mantiene la biodiversidad, sino que también contribuye a la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. Así, mantenidas por la movilidad del ganado, las vías pecuarias son corredores ecológicos que favorecen la dispersión de semillas y conectan hábitats valiosos. Evitan de esta forma el aislamiento y la fragmentación, que están entre las amenazas más serias para las áreas de alta biodiversidad. También incrementan la diversidad botánica y la heterogeneidad sin la cual otras especies no podrían prevalecer.

El pastoreo rotacional es también uno de los métodos con mejor relación coste beneficio para prevenir incendios, pues la herbivoría depende del consumo de biomasa natural que de otra forma puede ser combustible para el fuego.

Este manejo, es una consecuencia de la observación e imitación de las dinámicas de los grandes herbívoros en las praderas del planeta y que nuestros antepasados y muchos otros antepasados en otros lugares del planeta, fueron capaces de aprender. Gestionar el territorio de esta manera, nos ha permitido mantener paisajes y cuidar de los (agro)ecosistemas que nos daban la vida. Eligiendo los árboles que venían bien, los más productivos, los que nos alimentaban de bellota dulce, cuidando de que no se expandieran plagas, ni enfermedades. Es la idea de simbiosis que hemos aprendido de naturaleza; si cuidamos de ella, si la gestionamos de manera adecuada, ella nos proveerá de los recursos que necesitamos. Como hacen las especies en los ecosistemas. Tal y como científicos, como la microbióloga Lynn Margulis, nos enseñó hace décadas. Tal y como las comunidades Diné en EE.UU, los Shuar en la Amazonía, los Teduray en Filipinas o tus antepasados en Extremadura, gestionaron durante siglos.